私が人生を楽しむために書評ブログをおすすめする7つの理由

ブログ初心者が書きやすいものの1つが

書評ブログ

です。

「文章を書く」のが好きな方の中には、「本を読む」のも好きな方も多いと思います。

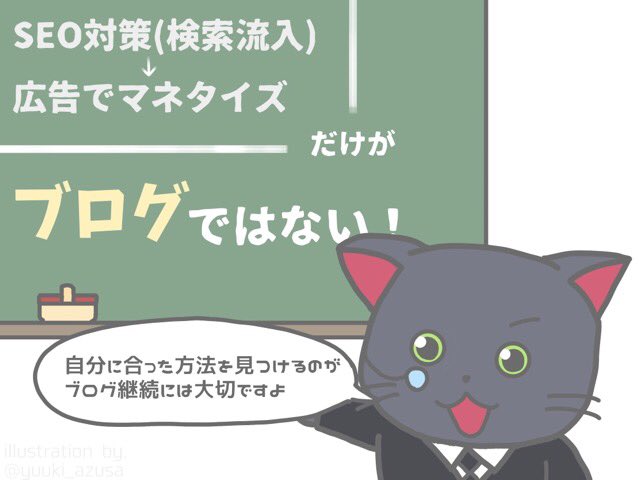

書評ブログで稼げるかどうかは「【書評ブログは稼げない!】本の紹介でマネタイズが難しい理由6選」で記事にしました。

結論から言えば、マネタイズは難しいです。

上記の記事を読んで

「稼げないなら書評ブログをやめる」

という選択肢も、もちろんアリです。

でも書評ブログには

お金以外の楽しみ方

があるんですよ。

やめちゃうなんてもったいない!

今回は「私が人生を楽しむために書評ブログをおすすめする理由」をご紹介します。

- ブログが読書履歴になる

- 自分の気持ちを整理できる

- 自分の思考を整理できる

- ブログに反応がもらえる

- ブログ仲間が見つかる

- ブログが名刺代わりになる

- 著者を応援できる

さあ、これぞ趣味ブログの真骨頂。

書評ブログの世界へようこそ^^

1.ブログが読書履歴になる

私は大学時代にブログを始めました。

そのときのブログが書評ブログでした。

2003年(平成15年)のlivedoorBlogのサービス開始時です。

本当はサイトを作りたかったのですが、ホームページビルダーを買っても作れず断念。

そのとき、当時話題になったブログを見つけました。

「これなら自分でも簡単にできる!」

と思い、ブログをスタートしました。

ちなみに最初の頃は、

読んだ本の名前を並べただけ

でした。

現在の自分の記事は2,000字~4,000字がふつうです。

最初はちょっと感想を入れても1記事100~200字でした。

書評というより読書の1行日記ですね。

でも、ブログは自分のための読書履歴でした。

大学時代は毎日3~5冊くらい読んでいて、よく「同じ本を買う」ことがありました。

ブログを書き始めたのは、それを防止するためでもありました。

当初は誰かに読んでもらうために始めたわけではありませんでした。

完全に自分による自分のための自分のブログでした。

関連:「自分」による「自分」のための「自分」のブログを書こう。

2.自分の気持ちを整理できる

小学生の頃、お小づかいが500円くらいでした。

毎日学校の図書室で本を借りていましたが、あるとき近所の古本屋で赤川次郎さんの小説に出会いました。

「こんな物語があるのか!」

と買うようになりました(今思うと小学生には早い気がする…)。

毎月500円玉をにぎりしめて、古本屋さんで100円の本を買って読んでいました。

大学時代も読み続けていて、ブログで何度も紹介していました。

読みやすいというのもありますが、感情を揺さぶられるような作品が多いです(個人的には三毛猫ホームズシリーズ、大好きです)。

そして小説を読んだ後に

自分の気持ちを整理するために

ブログを書くこともありました。

読書感想文を書くわけではないので、自由に書いて、自分の気持ちを整理していきます。

- どこで泣いたのか

- どこで笑ったのか

- どこに共感したのか

そういったことを書くことで、自分の気持ちに向き合うことができます。

後で読み返してみると

「あのときそんなこと思ったのか」

と思い出して、また同じ本を手に取りたくなります。

関連:普段の何気ない日常で感じたことはアクセスや収益と切り離そう!記事の役割分担のススメ

3.自分の思考を整理できる

大学時代には、ビジネス書に出会いました。

残念ながら、今の若い人たちのように大学時代に何かをなして有名になったわけではありません。

20代はずっと無名のノウハウコレクターでした。

それでもビジネス書を読んで記事にすると、自分の思考を整理できます。

小説は「自分の気持ち」、

ビジネス書は「自分の思考」です。

高校受験までは割と決められたレールの上に乗っていれば前に進んでいました。

でも、大学生になって急に自由に考えることになり、自分は何をしたらいいかわからなくなりました。

「これからどうやって生きようか・・・」

単に悩みまくっていたふつうの大学生でした。

そんな中で出会ったのが、次の2冊の本でした。

それまでは大企業にいくか、公務員になるのかなと思ってました。

しかし、この2冊の本を読んで、こんな世界があるのかと衝撃を受けました。

自分はこのままだと貧乏父さんまっしぐらだと気づきました。

大学生の自分にできることはないかと、当時のブログに自分の考えをたくさん書いていました。

結果、すぐに不動産投資や自分の事業を起こす行動力もなかったので、お金持ちと呼ばれる資産家や会社の創業者に近いところで働く道を選びました。

関連:ノウハウコレクターを脱出する必要はあるの?どうせなら稼げるノウハウコレクターになろう!

4.ブログに反応がもらえる

自分は2003年にブログを始めて10年間の収益は0円でした。

当時の自分もAmazonアソシエイトがあることだけは知っていました。

でも、1冊紹介しても数円とかだなと思って最初のうちにやめました。

(このとき、本気でアフィリエイトをやっていたら・・・いえ、なんでもありません)

ではなぜずっとブログが続いていたのかというと簡単です。

読者の反応があったからです。

今ならTwitterですが、当時はなかったというか知らなかったのでブログのコメント欄が中心でした。

同じ本を読んだ人から

「私も読みました!面白いですよね!」

「ここって、こういう意味だったんじゃないですかね」

とコメントをもらってそれに自分もコメントをする。

そんなやり取りをやっていました。

最近は、アクセスやお金が稼げないとすぐにやめてしまう人が多くなりました。

まあ、稼ぐことへの偏重(かたより)もやむを得ないかなと思うところです。

でも、Twitterでいいねが1つあるだけでも反応ですからね。

「これって実はすごいことだ」

と思っておかないと勘違いしてしまいます。

関連:私がtwitterで皆さんと交流するためにゆる~く気をつけている7つのこと

5.ブログ仲間が見つかる

当時、自分のブログに対する反応が増えるにつれて

「自分もブログをはじめたい!」

という人も出てきました。

ビジネス書の新刊が出たらヨーイドンで読んで、記事を書くのを競う、ライバルみたいなブロガーさんにも出会いました。

お互いに読みながら

「なるほど、そこが重要とは気づかなかった!」

「え、そこにマーカーひくの(笑)」

「(写真をアップして)ふせん付けすぎ~」

「なに、そんな面白い本があるの? 買いにいかないと」

みたいなことをやり取りしていて、とても楽しい時間でした。

同じ趣味を持っている人が見つかるのも、ブログの良いところです。

6.ブログが名刺代わりになる

ブロガーの集まりや著者のセミナーに参加するとき、当時、大学生で名刺は持っていませんでした。

でもブログが名刺代わりになりました。

「ああ、○○(私のブログ名)の方ですね、見たことあります!」

「◆◆さんや△△さんの本をよく読んでいますよね」

と言われるとうれしくなりました。

「本棚を見れば、その人のことがわかる」

という言葉があります。

相手の本棚を見ることは、ふつうできません。

でも、その人のブログを見れば一発です。

7.著者を応援できる

これで最後です。

書評ブログは、著者を応援できる素晴らしいブログだと考えています。

自分も本を書いたことがありますが、本を出すのはとても不安です。

ブログと違って後から簡単に修正できません。

ゲラをもらってからも何度も何度も繰り返し読んで細かいところも直します。

何度も何度も読みすぎて、最後には

「これでいいのか分からない・・・」

なんてこともありました。

それでも、どこかで区切りをつけて世に出します。

出した後も

「ああ、あそこの部分、こうしておけばよかった」

と思い悩みます。

著者にとって本は、自分の子どもみたいなものです。

そんな本を読んで記事にしてくれるのは、とてもうれしいことです。

もちろん中には辛口のものもあるでしょう。

でも、書評記事は著者にとって応援なのです。

1番哀しいのは、誰からも何も反応がないことです。

もし、あなたが自分が良いと思った本について書評記事を書くときには、たまにはこんな風に書いてみてください。

宛名を著者にして

ファンレターを書くように

記事を書くのです。

まとめ

以上、私が書評ブログをおすすめする7つの理由をご紹介しました。

- ブログが読書履歴になる

- 自分の気持ちを整理できる

- 自分の思考を整理できる

- ブログに反応がもらえる

- ブログ仲間が見つかる

- ブログが名刺代わりになる

- 著者を応援できる

それでは本と一緒に、

楽しいブログライフを^^